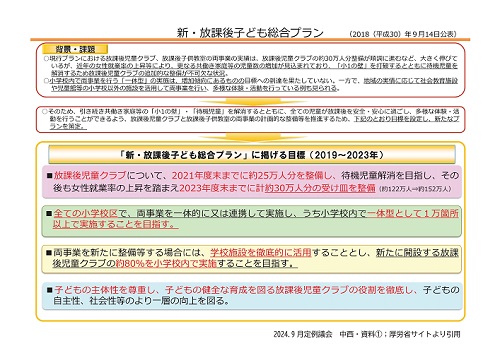

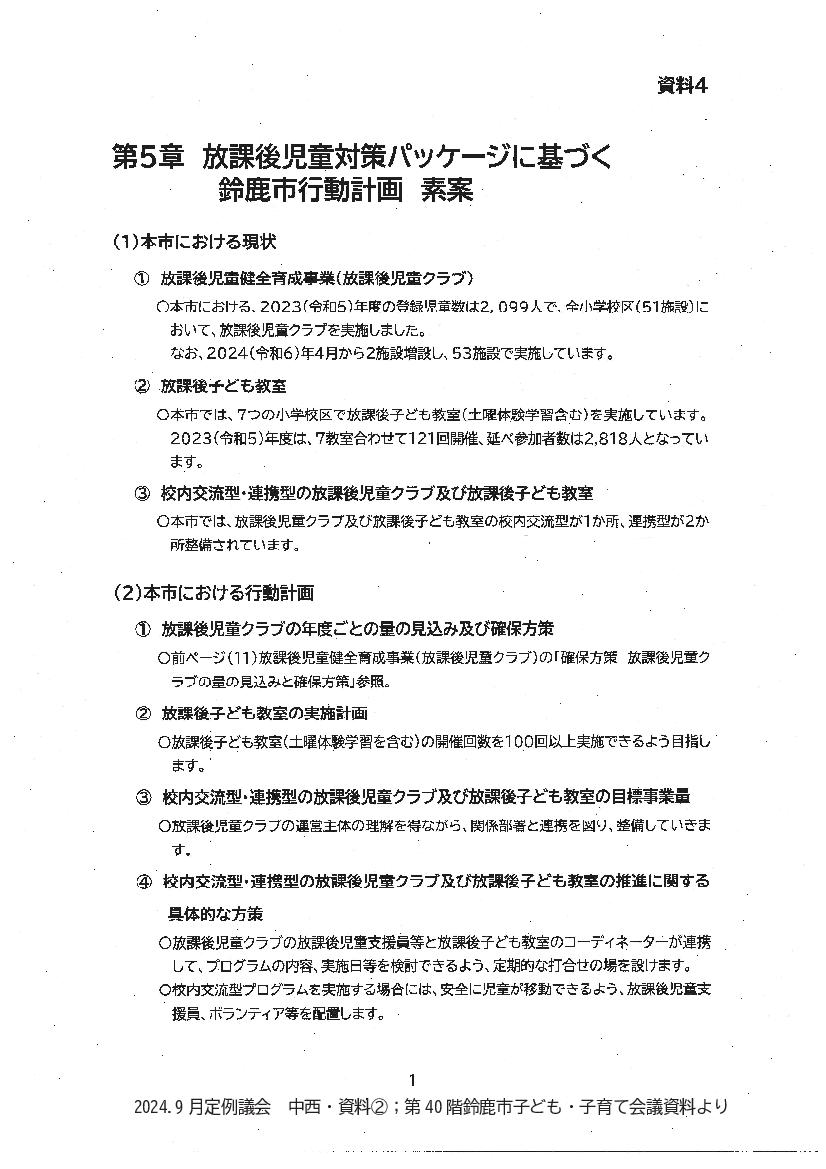

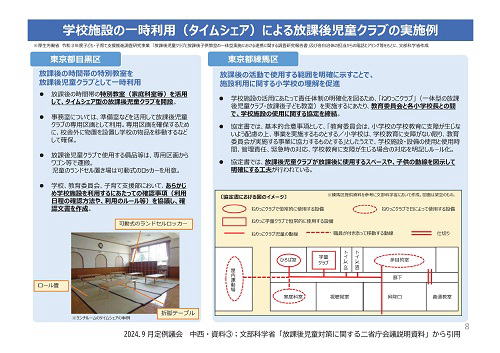

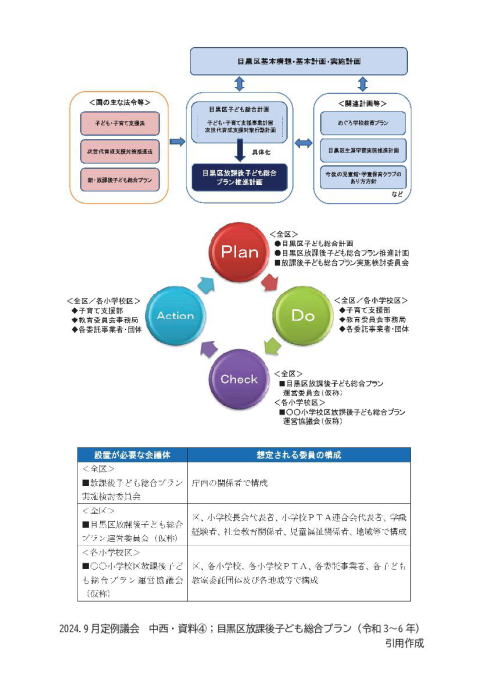

| 2024年 9月(一般質問) 1. 放課後の子どもの居場所について (1) 校内交流型に対する考えについて (2) 鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の見直し (3) 放課後の居場所について特化した会議の設置を ********************** ○25番(中西大輔君) 議席25番、市民の声、中西大輔です。 8月21日、子ども議会のほうを傍聴させていただきました。児童生徒の皆さん、いろいろ調べられて頑張っているなというのを実感しました。ただ、執行部側はどうだったのかというのを疑問に思っています。質問趣旨に答えていないように感じる答弁があったように思いますし、また、やりとりについて、児童生徒のグループ全体で質問をしてから一括で答弁をする。一問一答ではないと。しかも、答弁だけで終わって、片道で終わってしまって、児童生徒の皆さんがその答弁に対してどう思っているか、そこの意見表明ができていないというところがありました。非常に残念でした。子供の意見表明権というのを都合よく解釈しているんじゃないかなというふうに感じていたところです。 また、先ほど質疑で取り上げましたが、一般財源を使うにもかかわらず、給食食材費の支援について、その対象になっていない子供たちがいるということは、全ての子供を対象にしているのか、考えたのかというと非常に疑問に思います。鈴鹿市として、本当に子どもの権利ということを大切にしているのかということを疑問に思ったわけですね。このような動きについて、やはりこどもまんなかではなく、行政主導が過ぎていないかという課題を感じています。 それでは、通告に沿って、今回は放課後の児童の居場所についてと、地域福祉についてを問います。答弁については簡潔で分かりやすく、また水増しするような資料の説明に時間をとっていただかなくても結構です。質問趣旨に的確に答えていただきたいと思います。 大項目1つ目ですが、簡潔にいうと、鈴鹿市は放課後の学校を全ての子供の居場所にできるよう早急に取り組むべきということが軸です。 放課後児童クラブについてですが、今年7月時点ですが、小学校30校に対して53のクラブが存在する。運営については、社会福祉法人が16か所、一般社団法人が1か所、NPO法人が4か所、民間企業が3か所、残り29か所は運営委員会によるものと聞きます。 一方、放課後子ども教室については、市内7か所あるものの、現時点で開催されている教室は6か所と聞きます。 このような放課後の居場所について、国では、2007年に放課後プランを作り、その後、2014年に放課後子ども総合プラン、2018年に新・放課後子ども総合プラン、そして昨年、放課後児童対策パッケージと進められてきています。 放課後子どもプランでは、地域社会の中で、放課後等に子供たちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、各市町村において教育委員会が主導して、福祉部局と連携を図り、原則として、すべての小学校区において、放課後子ども教室と放課後児童クラブを一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策を推進するという方向性の下、一体型を中心とした放課後児童クラブ、放課後子ども教室の計画的な整備と民間サービスを活用した多様なニーズへの対応というものが示されていました。  資料1、映写のほうをお願いします。 資料1、映写のほうをお願いします。〔資料をスクリーンに示す〕 次の新・放課後子ども総合プランでは、2023年までの目標として「放課後児童クラブを約30万人分の受け皿の整備」、「全ての小学校区で、両事業を一体的に又は連携して実施し、うち小学校内で一体型として1万箇所以上で実施することを目指す。」、「学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する放課後児童クラブの約80%を小学校内で実施することを目指す。」、「子どもの主体性を尊重」ということが示されています。 そして、放課後児童対策パッケージについては、この新プランが昨年度末で終了するに伴い、こどもまんなかな放課後の実現に向け、昨年から今年度にかけて取り組む内容がまとめられたものとなっています。 〔資料の提示を終了〕 一般質問では、2007年に放課後子ども教室と学童保育、トワイライトスクール、第5次総合計画での地域の考えなどを取り上げながら、放課後子どもプラン事業、放課後子ども教室事業について、企画財務、生活安全、文化振興、保健福祉、教育委員会の各部関連課による横断的な検討会議の開催を意見しました。 そのときの答弁では、「より子供たちにとってプラスになるような放課後の居場所づくりを進めていきたい。今後も提言の内容については、適時対応していきたいと考えている。」とありました。 以降、2014年、2016年、2018年、2019年と関連の質問を行って、直近では、新・放課後子ども総合プランを基に、放課後の小学校を全ての子供の居場所にして、こども政策の起点にしてはどうか、学校運営協議会や地域づくり協議会など、多様な人が関わることで実施してはどうかと問いました。 そのときの末松市長の答弁では、「質問をいただきましたことを参考にさせていただきながら、総合的にしっかりと子供たちの居場所づくりに努めてまいりたいというふうに思っております。」とありました。 長くなりましたが、現在、鈴鹿市では、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室が連携した校内交流型が1校で取り組まれていますが、これ、一体型と言っていたものを交流型と言い換えているわけですけれども、鈴鹿市はこの10年、放課後プラン以降の国の動向や過去の答弁を受け、どのように放課後の居場所づくりに取り組んできているのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。 〔子ども政策部長 坂本悦子君登壇〕 ○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、中西議員御質問の放課後の子どもの居場所についての1点目、校内交流型に対する考え方について答弁申し上げます。 国が平成26年7月に策定いたしました放課後子ども総合プランにつきましては、平成27年度から平成30年度までの4年間を推進期間とし、その目的を共働き家庭等の小1の壁を打破し、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後子ども教室及び放課後児童クラブの計画的な整備等を進めることとしております。 このことから、本市におきましても平成27年度に児童福祉、社会教育、放課後児童クラブ、PTA、学校の関係者と公民館ボランティアで構成した鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会を設置し、放課後児童クラブと放課後子ども教室に係る事業計画、運営方法等、放課後対策事業の適正な運営について、検討、協議を行ってまいりました。平成27年度には、本市の放課後児童クラブについては、市内全ての小学校区に設置し、その後、ニーズに応じて増設しており、また、放課後子ども教室については、平成27年度以降、7校区での活動が最大であり、今年度は1か所が活動を休止している状況でございます。 そのような中、平成29年度から井田川小学校区で放課後児童クラブの井田川っ子と放課後子ども教室の井田川ちびっ子隊が同一の小学校内等の活動場所において、放課後子ども教室開催時に共通プログラムに参加できる一体型、現在の校内交流型の活動が始まりました。活動内容については、合同の組織の中で、情報交換や課題等を洗い出しながら検討し、これまでタブレットを使った勉強会や熱気球づくりなどを行ってきております。 また、そのほかにも、それぞれの活動場所の少なくとも一方が小学校内等にあって、放課後子ども教室が実施する共通プログラムに放課後児童クラブの児童が参加できる連携型がございます。市内では、郡山小学校区と河曲小学校区において、この連携型として活動を行っている状況です。 このように、本市では、校内交流型として、1つの小学校区で連携型として2つの小学校区で活動を行っておりますが、平成27年度以降、校区数の拡大はしておりません。 その要因といたしましては、放課後児童クラブと放課後子ども教室の数に大きな違いがあり、放課後児童クラブが1つの小学校区内に複数設置されていることが考えられます。また、放課後子ども教室の運営に当たりましては、地域の協力を得ながら、市が地域の公民館運営委員会等の社会教育関係団体に委託し、実施している状況でございますが、地域ボランティアの高齢化や負担もあり、教室の新規開設が進んでいないことも要因の1つと考えております。 一方、放課後児童クラブの状況につきましては、放課後子ども総合プランの開始年度である平成27年度は、設置数が38か所で、市内の全児童数1万1,682人に対し、放課後児童クラブ登録児童数が1,641人、その利用割合は14.0%であり、本総合プランの最終年度である平成30年度は、設置数が44か所で、市内の全児童数1万1,204人に対し、登録児童数が1,995人、その利用割合は17.8%でございました。このように、本市では本総合プランの4年間で、放課後児童クラブの設置数は6か箇所増設し、登録児童数は354人増加いたしました。 その後、国は、平成30年9月に本総合プランの進捗状況や児童福祉等の施策の動向を踏まえ、令和5年度末までに全国で放課後児童クラブでの受け皿を約122万人から152万人へ、約30万人分を整備することで、待機児童の早期解消を目指すことや、両事業の新たな整備に当たり、学校施設等を積極的に活用することを盛り込んだ新・放課後子ども総合プランを策定し、推進期間は令和元年度から令和5年度といたしました。 これを受けまして、本市では、改めて鈴鹿市放課後総合プラン運営委員会の在り方を検討し、新・放課後子ども総合プランに基づく鈴鹿市行動計画については、第2期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定するよう整理をいたしました。このことから、会議体についても鈴鹿市子ども・子育て会議に統合し、より幅広い分野の委員構成の下、それぞれの観点からの意見聴取が可能となりました。 国が新・総合プランで目指す放課後児童クラブの整備につきましては、本市の状況として、令和5年度で設置数が51か所、市内の全児童数9,912人に対し、登録児童数が2,099人、その利用割合は21.2%と大幅に増加をいたしました。しかしながら、国は、新・総合プランで令和5年度までの整備目標として掲げた放課後児童クラブの152万人の受け皿については達成が困難となったことから、新たに令和5年12月に放課後児童対策の一層の強化を課題として、放課後児童対策パッケージをまとめ、再度、こども家庭庁・文部科学省の両省庁が連携し、推進することを示しました。 本市におきましては、放課後児童対策パッケージにあるICT化の推進による職員の業務負担軽減について速やかに対応し、令和5年度9月補正予算で計上させていただき、放課後児童クラブICT化推進事業を実施いたしました。本事業の実施により、放課後児童クラブにノートパソコン等を配布することで、支援員等の一層の質の向上や事務改善、業務負担の軽減につながったと考えております。 また、放課後児童クラブを開設する場の確保にある学校敷地内における放課後児童クラブの整備推進につきましては、今年度、旧稲生幼稚園舎を改修し、令和7年度に開所する予定で進めており、放課後児童クラブの整備につきましては、鈴鹿市公共施設等総合管理計画のとおり、小学校の余裕教室等の活用を基本とした複合化を施設の方向性としておりますが、現在のところ、余裕教室等がないため、当面の間は、既存施設を必要な修繕等で対応し、適正な維持管理をしてまいります。 本市といたしましては、放課後児童対策の具体的な内容につきましては、放課後児童対策パッケージに基づき、鈴鹿市子ども・子育て会議において検討し、現在策定しております第3期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画に示すよう進めておりますが、本パッケージの推進期間後の国の動向についても、引き続き注視してまいりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。 〔25番 中西大輔君登壇〕 ○25番(中西大輔君) 1回目の答弁なので、ある程度、聞いていましたが、余分な水増し部分が多いと感じます。シンプルにお願いします。 今の答弁からですが、放課後児童クラブは小学校区にあって充足していると。一方で、校内交流型と連携型を合わせて3校ですが、平成27年度以降は広がっていない。放課後子ども教室は7校をピークに、今は6校ということでした。 これに関する行政評価2021年度公表分の実行計画マネジメントシート052203に事業名、新・放課後子ども総合プラン推進事業というのがあるんですけれども、そちらに記載されているものだと思います。 検証結果の中では、その時点で一体型の整備を2か所、平成31年度に達成する目標として掲げているとあります。現在、1校ですが、どうなんでしょうか。 改善部分では、令和2年度で新・放課後子ども総合プラン運営委員会を廃止し、子ども・子育て会議に代替するというふうにも書かれています。本当にその改善というのは機能しているんでしょうか。しかも、以降、この事業は評価が消えていきますね。事業としてなくなったということもあるんですけれども、ですから2022年度の実行計画マネジメントシート052202では、総事業数は年々減少にあるが、学童保育ニーズは上昇傾向にあると記載されています。この表現のままで、今までの手法でいいんでしょうか。 以上、もう一度、簡潔に考え方を聞かせてください。 ○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。 ○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、再度の質問に答弁申し上げます。 校内交流型につきましては、増設できていないということは認識をしております。 先ほど答弁で申し上げましたとおり、放課後子ども教室の運営につきましては、地域の協力を得ながら実施している事業でございまして、教室を支える地域ボランティアの高齢化等も含め、新たな人材を確保するという難しい課題もございます。そういった点で、新規の開設が進んでいないという状況がございます。 このような状況を踏まえますと、今後の校内交流型の増設というところは非常に難しいというふうには考えておりますので、まずは現在の校内交流型、連携型の活動を維持しながら、現在7か所ある放課後子ども教室の小学校区の中で校内交流型、連携型の活動をしていない校区での増設の可能性を引き続き検討していきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。 〔25番 中西大輔君登壇〕 ○25番(中西大輔君)  今の答弁を踏まえながら、この後も進めていきたいと思います。 今の答弁を踏まえながら、この後も進めていきたいと思います。では、次に移ります。 資料2、映写をお願いします。 〔資料をスクリーンに示す〕 この映写していただいたものですが、現在、進められている第3期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の見直しの中から抜いたものですが、これは、そのうち第5章、放課後児童対策パッケージに基づく鈴鹿市行動計画の部分になります。 この内容ですね、第2期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画のときよりも実は内容は減っています。また、この部分についてですが、国からは放課後児童クラブ・児童館の課題と施策の方向性という文書であったり、こどもの居場所づくり指針なども出ているのですが、それらを参酌したのかというふうに疑問に思います。 この放課後児童対策パッケージについてですが、冒頭で言いましたが、令和5年に最終年度となったため、令和5年度・令和6年度に予算運用等の両面から集中的に取り組む対策としてまとめられています。 第3期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画についてですが、計画期間は令和7年から令和11年ですけれども、これに適用することは妥当とは思えません。しかも、放課後児童対策パッケージでは、全てのこどもが放課後を安全安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができる場所の拡充は、喫緊の課題となっているというふうにも書かれているわけです。その解決のために、市町村と国が連携して、こどもまんなかな放課後を実現するということが明示されています。 その内容は、1、放課後児童対策の具体的な内容についてと、2、放課後児童対策の推進体制、3、その他留意事項についてに分かれていて、その内容からは、鈴鹿市の放課後の子供の居場所政策の方向性も、それに沿った考えにするということが自然ですが、市が出している案を見る限りは、その部分は読み取れません。ですから、納得できないということなんですけれども、その理由は、その中の1の(2)として、先ほども言いましたが、全ての子供が放課後を安全・安心に過ごすための強化策ということがあるんですけれども、そこに多様な居場所づくりの推進というのが5つ項目が書かれていますけど、鈴鹿市の行動計画は学童保育の量を増やすという部分に集中していて、ほかのことが書かれていないんですね。どうなんでしょう。 3の(3)子ども・子育て当事者の意見反映についてということも書かれているわけですけど、これについても触れられていないから納得できませんということです。これでよいと判断している根拠の説明と、現在、提示されている行動計画案について、全面的な見直しが可能かどうか聞かせてください。 〔資料の提示を終了〕 ○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。 ○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、議員御質問の2点目、鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の見直しについて答弁申し上げます。 子ども・子育て支援事業計画につきましては、子ども・子育て支援法第61条第1項において、市町村は、基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保、その他、この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとされており、各市町村にその策定が義務づけられております。 本市では、現在、第2期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の計画期間にあり、本計画の基本目標に基づき、子ども・子育て支援に関連する施策を計画的に実施しているところでございます。 新・放課後子ども総合プランに基づく鈴鹿市行動計画につきましては、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、本計画と一体として策定したという経緯がございます。 本計画につきましては、今年度で計画期間終了となることから、次期計画である第3期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて、国から発出されております基本指針や通知に基づいて骨子案を策定し、鈴鹿市子ども・子育て会議において意見聴取を行い、さらに検討を加えながら取り組んでいるところでございます。 その中で、令和7年度からの放課後児童対策につきましても、第2期の考え方を踏襲し、次期計画と一体として策定を進めているところでございます。 策定に当たりましては、令和6年3月の国からの通知、令和6年度以降の放課後児童対策についての内容をしっかりと確認し、令和5年度末の新・放課後子ども総合プランの終了後も、放課後児童対策パッケージの取組を推進する観点から、令和6年度以降の取組を進める上で示された配慮する事項の内容を踏まえ、本市の実情に応じた計画となるよう検討しております。 本通知で示された計画に盛り込むべき内容といたしましては7点ございます。 1点目は、放課後児童クラブの年度ごとの量の見込み及び目標整備量並びに待機児童が発生している自治体においては待機児童解消に向けた具体的な方策、2点目は、放課後子ども教室の年度ごとの実施計画、3点目は、連携型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の目標事業量、4点目は、校内交流型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の目標事業量、5点目は、連携型、校内交流型の推進に関する具体的な方策、6点目は、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室への学校施設の活用に関する具体的な方策、7点目は、放課後児童対策に係る福祉部局と教育委員会の具体的な連携方策で、その他、特別な配慮を必要とする子供や家庭への対応や事業の質の向上に関する具体的な方策等でございます。 現在、本市が、骨子案としてまとめました第3期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画につきましては、このような国からの通知に基づき、計画に盛り込むべき内容を基本として策定したものでございます。 議員御質問にございますように、本骨子案の第5章のタイトル、放課後児童対策パッケージに基づく鈴鹿市行動計画につきましては、分かりやすいタイトルになるよう今後、検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。 〔25番 中西大輔君登壇〕 ○25番(中西大輔君) タイトルを変えてもらっても、実際は第2期と第3期がほとんど変わっていないんですよね。さっき言ったように、第2期から減らしているぐらいなので、それはどうなのかなと。その辺りがこの質問のポイントにもなってくるわけですけれども、そもそも先ほど挙げましたように、第3期の計画案について、提出されたのは直近の子ども・子育て会議で案が提示されたはずですよね。9月にまた会議をやって、パブリックコメントにかけるという状態で、今の答弁というのはなかなか理解はしにくいんですけれども、タイトルとはいえ、変更する考えはあるということですので、ここから先の話に進めていきます。 根本的に鈴鹿市の考え方を変えるべきだということで聞いていただきたいんですけれども、取り組んでいただくには、放課後児童対策パッケージに基づくというのは、これは学童保育の辺りの話しか書かれていないんですよね。でも、子供の放課後の居場所というところを全体的に考えていく必要が今、鈴鹿市にあるということなんです。そのためには、今、子ども・子育て会議に会議を移しましたと言われましたけれども、正直な話、年間何回開かれていますか。その中で、どれだけその内容が取り上げられますかということを考えた答弁とは思えません。ですので、現在の子ども・子育て会議のメンバーの皆さんはしっかりやっていただいていると思いますが、やはり専門の会議を設置することが鈴鹿市には必要だと考えるところなんですね。  では、資料3の映写をお願いします。 〔資料をスクリーンに示す〕 8月、今回の質問に関連して、放課後児童対策パッケージで紹介されている放課後児童対策に関する二省庁会議説明資料というのに目を通して、そこから学校施設の一時利用による放課後児童クラブの実施例の東京都目黒区と東京都練馬区の事業を視察させていただきました。1人だったんですけれども、その分、しっかり話もさせていただきました。 両区ともに、学校の利用に当たってどういうことをしているかというと、校区の児童なら誰でも参加できる事業として、ランランひろばというものと、ねりっこクラブということを実施されているわけです。これらの取組は、平成30年から取組がスタートして、現在、それぞれの区内、まだ完璧に全部というわけではないですけれども、全ての小学校区に広げるという動きをされています。 それぞれの担当の方から説明もお聞きして、いろいろ課題のあることも意見交換させていただきました。 目黒区では、ランランひろば事業と放課後児童クラブの事業をするに当たって、民間事業者のほうに委託する形をとっています。その方もいたので、いろいろ話を聞かせていただいて、率直な感想は、鈴鹿市は今の取組ではなく、ほかの自治体を参考に、早急にやはり校内交流型、一体型の取組を進めるべきということです。 補足になりますけれども、目黒区も練馬区も児童館が運営されています。こちらのほうが子供の居場所としてもともと存在していることは鈴鹿市と違う点で、全く同じということは言うつもりはありません。以前にも児童館の設置要望がありましたが、児童館の新設が難しいというのであれば、同様の機能を持った放課後の子供の居場所を考える必要が鈴鹿市にはあるはずじゃないでしょうか。また、両区ともに象徴的だったのは、児童館があることによって、児童館の館長をされていた方が今のこの実務に取り組まれていて、広く理解をした上で事業を進められているということなんですね。施策の充実につながっていることを感じました。  資料4の映写をお願いします。 〔資料をスクリーンに示す〕 これ、目黒区放課後子ども総合プラン、令和3年から令和6年のものですが、引用、作成したものになります。先ほど言いましたように、目黒区では、平成30年から新・放課後子ども総合プランに基づいた取組を実施しています。その中で、令和3年に子ども・子育て支援事業計画を含んだ目黒区子ども総合計画を策定されて、さらに新・放課後子ども総合プラン本格実施のために目黒区放課後子ども総合プランを策定されています。この取組の初めの段階では、いろいろな調整役として企画経営部が関わっていたと。教育委員会と子育て支援部ということで、この3つの部で取り組まれていたというふうに聞きます。そして、令和元年度からは放課後子ども対策推進課というのが設置されて、この取組を進められたということで、そのようにしたことによって、好循環で政策として進んでいますということをお聞きしました。それだけ重要な取組として取り組まれていましたが、鈴鹿市はどうでしょうか。 昨年12月ですけれども、こども家庭庁からこどもの居場所づくりに関する指針が示されています。その内容が書かれていないなということがあります。であれば、この指針を踏まえながら、放課後の居場所について、別立てで計画を策定することは、後発自治体の鈴鹿市として自然な流れではないでしょうか。 先ほどの第5章の放課後児童対策パッケージに基づく鈴鹿市行動計画は、小学生に重点の置かれた取組、行動指針ということですけれども、実際、子供の放課後の居場所と考えると、中学生全員が部活動に参加しているわけではないですよね。所属しているわけではない。であれば、鈴鹿市として、中学生も視野に入れて検討すべき内容になってくるんじゃないかと。実態として、市役所15階、平日とかよくあるんですけれども、展望ロビーで自習している子がいたりします。玉垣の児童館のほうにも中学生が来ているということは、教育委員会のほうでも把握されているんじゃないでしょうか。 このような学校や家庭だけではない、サードプレイスの設置ということも鈴鹿市には必要でしょう。 また、せんだって新聞報道にもありましたが、桑名市のほうで、メタバースを使った居場所づくりということを発表されていました。このようなオンライン、バーチャル空間への広がりも想定に入ってきます。 以上、子供の放課後の居場所について、小学生だけでなく、幅広く考える。また、実空間だけではなくて、オンラインなどのバーチャル空間も含めて、国の動向も含めて計画策定をされたほうがよいと意見しますが、末松市長の考えをお聞きしたいと思います。 資料、下に送ってください。このまま抜き出したやつで、一番下の表のところをお願いしたいと思うんですけれども。 〔資料をスクリーンに示す〕 検討するに当たっては、先ほども言いましたが、現在の子ども・子育て会議とは別に、放課後の子供の居場所に特化した体制が必要になってきます。目黒区でいえば、設置が必要な会議体のうち、下の表の真ん中のところにあるんですけれども、上の1段と真ん中の2段になるんですけれども、目黒区放課後子ども総合プラン運営委員会という形があります。こういう形なんですね。現在の学童保育運営というのは、冒頭に触れましたが、社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人、民間企業、運営委員会と多様なのが鈴鹿市の特徴であり、課題ではないでしょうか。そのうち、運営委員会による形というのは、ほかの手法を検討する可能性というのも出てきます。実際、練馬区のほうでは、労働者協同組合の形で運営されているところもあるとお聞きしました。そのほか民間との連携、地域との連携・支援も検討事項になってきます。 そこで、鈴鹿市として、行政から子ども政策部、教育委員会、地域振興部、政策経営部などが参加、それぞれの担当課、グループリーダーレベルでいいかなと思うんですけれども、そして放課後児童クラブ関係者や小中学校校長会、鈴鹿市PTA連合会、学識関係、児童福祉関係、社会教育関係、市民団体関係のそれぞれの代表者が集まる会議体を設置して取り組んではどうかと意見しますが、末松市長の考えをお聞きしたいと思います。 〔資料の提示を終了〕 ○議長(池上茂樹君) 子ども政策部長。 ○子ども政策部長(坂本悦子君) それでは、議員御質問の3点目、放課後の居場所について特化した会議の設置をにつきまして答弁申し上げます。 全国的にも地域のつながりの希薄化が進み、少子化による子供同士の交流機会が減少するなど、子供が地域コミュニティーの中で育つことが困難になってきている状況があり、社会構造の変化に対応した地域交流の場としての居場所づくりが求められております。 本市が実施しております子供を対象とした居場所づくりの取組といたしましては、子ども食堂、学習支援事業、放課後児童クラブなどがございます。 子ども食堂につきましては、食事の提供を通じて地域コミュニティーの場を提供しており、本市では、令和3年度に子ども食堂を実施するNPO法人等と鈴鹿市社会福祉協議会の3者ですずっこ食堂ネットワークを構築し、連携を図りながら取組を進めており、現在、構成団体は13団体に増加しております。構成団体の中には、食事の提供にとどまらず、学習支援やゲーム遊び、自然体験など、様々な居場所づくりに向けた取組を実施している団体もあり、各団体が得意とする分野で力を出し合い、協力し連携することができております。 また、学習支援事業につきましては、鈴鹿市母子寡婦福祉会により、独り親家庭の小中学生を対象とした学習の場であるまなびーのを、市内2か所で実施しております。 放課後児童クラブにつきましては、小学生の放課後の遊びや生活の場として主要な役割を担い、令和6年5月1日現在、53か所に設置し、市内全児童数に対する利用割合としては22.7%と過去最高となっております。 そのほかにも、市内にはNPO法人や社会福祉法人等が主体的に進めていただいている取組の中に、高校生や不登校児を対象とした子供の居場所づくりがございます。 議員御質問にもありましたが、こども家庭庁が策定したこどもの居場所づくりに関する指針におきましては、「こどもの居場所とは、こどもが過ごす場所・時間・人との関係性全てが居場所になり得るものであり、物理的な場だけではなく、遊びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態がある。また、それを居場所と感じるかどうかは、こども本人が決めることであり、そこに行くかどうか、どう過ごすか、その場をどのようにしていきたいかなど、こどもが自ら決め、行動する姿勢など、主体性を大切にすることが求められる。」とされております。このことから、本市といたしましては、子供の居場所を整備するためには、まずは当事者である子供がどのような居場所を求めているかを把握する必要があると考えております。 本市では、現在鈴鹿市子ども条例(仮称)の制定に取り組んでおり、条例骨子案につきまして、パブリックコメントを実施しておりますが、その中で、子供の定義をおおむね18歳未満とし、子供の居場所づくりに努めることについて記載しております。 本市といたしましては、現在の子供の居場所づくりの取組に加え、高校生や若者世代の居場所についての検討が必要であると考えており、この7月には三重大学の学生との意見交換を行いました。 今後につきましては、子供支援に関するイベントで連携を図っている白子高等学校や鈴鹿学でつながりのある神戸高等学校をはじめ、市内の高等学校の生徒との意見交換を実施していきたいと考えており、その中で、高校生世代の居場所づくりについてのヒントを得て、取組に生かしてまいります。 このように、今後の子供の居場所づくりを進めるに当たりましては、対象となる当事者の声をよく聞くとともに、地域やNPO法人など、ふだんから子供に携わる関係者からの意見を聞き、連携して協力しながら進めることが重要であり、その中で、子供たちにとって使いやすく、安心できる居場所づくりの取組につなげていきたいと考えております。 議員御質問の居場所づくりを進める上での会議体につきましては、先ほども申し上げましたとおり、放課後子ども総合プランに基づき、平成27年度に設置いたしました鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会において、地域の実情に応じた効果的な放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施についての検討を行ってまいりました。また、令和2年度からの新・放課後子ども総合プランについては、第2期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定し、その中で、本市の現状や具体的な方策を示し、取組を進めており、会議体につきましては、鈴鹿市子ども・子育て会議に統合いたしました。統合する際には、構成員として、新たに放課後子ども教室の代表を加え、継続した議論ができるよう体制整備をいたしました。 このように鈴鹿市子ども・子育て会議につきましては、学識経験者、医療関係者、事業主や労働者の代表のほか、保育所や幼稚園、放課後児童クラブ、放課後子ども教室等の福祉教育等関係団体、市民・保護者等の関係者、行政機関関係者の19名で構成し、それぞれの専門の立場から、幅広い意見聴取が可能となる体制を整え、会議の中で、十分な議論ができていると認識しておりますことから、本市といたしましては、放課後の居場所に特化した会議体の設置につきましては考えておりませんので、御理解いただきますようお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。 〔25番 中西大輔君登壇〕 ○25番(中西大輔君) 申し訳ないです。理解できません。 それと、何も今までの鈴鹿市の取組を否定する考えはないし、頑張っていただいていると評価している部分もあるんです。しかし、今、答弁をずっと聞いていると、自己弁護のようなことばっかりに聞こえますし、校内交流型の取組が遅いこと、それと今の取組の評価ということが聞かれませんでした。 そもそも子ども・子育て会議、令和5年度、ちょっと議事録のやつを見たら、4回開催されているんですけれども、校内交流型、学童保育に関することが大きな項目として出てきたのは、稲生幼稚園の件以外ではなかったと思います。放課後の居場所について議論されたんでしょうか、本当に。 そして、今回、質問に当たって、それなりに国の資料を読ませていただきました。勉強不足の部分はありますが、とても10分や20分でその会議で議論できるような内容と量ではありません。会議では、そのほかにも保育をはじめとして、いろんな課題があるはずですよね。このままでは子ども・子育て会議の負担も大きいというふうにも考えます。やはり放課後の居場所を別に考えていく体制ということが鈴鹿市には必要です。 あわせて、庁内のほうの体制の中でも、学童保育の担当グループはありますけれども、子供の居場所というふうなことを考えるためのグループというのがありませんので、そちらのほうの設置、設定ということも考えられますが、改めて末松市長のお考えをお聞きしたいと思います。 ○議長(池上茂樹君) 市長。 ○市長(末松則子君) 鈴鹿市の現状におきましては、放課後児童クラブについての設置要望を求める声が非常に大きかったというところから、それについての施策を進めてまいりました。 現在、子ども・子育て会議でいろいろな議論はさせていただいておりますが、併せて子ども条例も今、策定をしているところでございます。 今後、この方向性につきましては、この会議体の中で、また必要であれば、子ども条例策定後にいろいろな具体的な施策もこれから、鈴鹿市の状況に合わせて進めていかなければならないと考えておりますので、その時点でまた考えさせていただくということになろうかと思います。 幅広くいろいろな御意見をいろいろな有識者の方からお聞かせいただいている段階でございますので、議員の言われている進み具合とは大分違うところがあろうかと思いますが、確かに校内連携型、交流型というのは、非常に本市は遅れているという実感はいたしておりますが、その分、放課後児童クラブを各それぞれの小学校区にしっかりとした形で現在、設置をさせていただいているところでございますので、その要望に先に応えさせていただいているという実態でありますから、今後につきましての子供たちの放課後の居場所づくりというものは、庁内連携をしながら一体となってまた考えてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(池上茂樹君) 中西大輔議員。 〔25番 中西大輔君登壇〕 ○25番(中西大輔君) ありがとうございます。今、言われたように、いろいろな課題がたくさんあるし、課題も多いです。その辺りは担当部、それ以外のところも一緒に考えていただきたい。そのことを期待して、1つ目の質問のほうを終わります。 |